Lettre de Valère Novarina à Amin Erfani

Préface à la collection Figures nues, éditions ThTr, 8 avril 2015.

8 avril

Les textes que tu viens de m’envoyer — ces figures nues — cher Amin, me semblent venir tout d’un coup résonner assez mystérieusement avec mon travail quotidien, travail en immersion et à l’aveugle dans Le Vivier des noms. Une nouvelle offensive de ce que j’appelle parfois mon théâtre défiguratif. Quelqu’un de proche s’est récemment étonné de ma très grande aversion pour la psychologie, la sociologie, et ce qu’on appelle les sciences humaines en général… Je lui ai répondu que la vocation profonde du théâtre était d’aller partout proclamer que l’homme n’avait pas encore été capturé ! C’est la bonne nouvelle que la théâtre nous apporte — à nous hommes calculables, statistiqués, comptabilisés et mensurés de toutes parts… Si nous allons au théâtre, ce qui nous y attire, c’est, non la perspective de rencontrer encore des hommes encore une fois (nous en voyons bien assez pendant la journée !) — mais l’ardente soif de savoir comment l’homme se représente, comment l’homme fait l’homme publiquement. Le travail profond, le creusement de la figure humaine, qu’a opéré la peinture contemporaine (Bacon, Louis Souter, Basquiat, De Kooning, Giacometti), ce travail de démontage, de renouveau, de retournement, d’épuisement des figures, il m’a toujours semblé que le théâtre d’aujourd’hui ne l’entreprenait pas assez. Sur scène, la figure humaine réclame d’être défaite encore plus. Je me souviens de la façon très étrange, légère, et un peu gênée dont Dominique Pinon glissait dans le spectacle cette curieuse réplique de L’Acte inconnu : « Resterait à dire ce qui distingue l’acteur véritable d’un imitateur d’homme…».

Je reprends aussi conscience aujourd’hui, Amin, grâce à la lecture de ton texte, de la merveilleuse ambivalence du mot figure. «Figure» , lorsque je l’ai entendu enfant pour la première fois, désignait d’abord, ce qu’il y a de plus charnel et de plus secrètement vivant en nous : le visage. La partie la plus offerte et ouverte de notre corps. Notre visage voyant dans tous les sens du terme. Notre figure, comme le théâtre du croisement des regards… Mais ce même mot nous mène aussi — et en même temps — à la plus extrême abstraction : le mouvement du trait, l’essence du tracé, l’épure du schéma : figures de la danse, figures du style, figures de la géométrie.

Ce croisement du plus charnel et du plus abstrait, cette rencontre paradoxale, je les ressens aussi dans le mot même de théâtre : lieu de l’incarnation mais aussi lieu de la théorie. «Théâtre» et «théorie» sont linguistiquement jumeaux, dérivés tout deux du même verbe grec : voir. Ce qui nous invite aussi à ne pas oublier qu’une théorie est aussi une expérience charnelle, une vue dans la pensée. Les moines du désert, Evagre le Pontique par exemple, que je suis en train de lire, désigne la contemplation du mot de theoria.

Il y aurait aussi à creuser quelque chose du côté du théâtre pressenti comme à la fois lieu de la théorie et lieu du drame. Une contradiction vive. Le lieu même du paradoxe, du renversement. Et d’abord du renversement fondamental, du renversement rythmique qu’opère au plus profond de nous la respiration. Il y a, je crois, quelque chose de notre aventure d’animal parlant que nous ne pouvons penser que par le drame : par cette sorte d’une vue du temps que nous offre, que déploie devant nous le théâtre. Nous nous voyons autres. Comme dans une variation (Veränderung), un « autrement » de la pensée. Ce sont des choses dont je ne peux pas encore parler clairement mais que j’aimerais explorer un peu avec toi, en ouvrant, en déployant, l’une après l’autre les figures nues de ton livre.

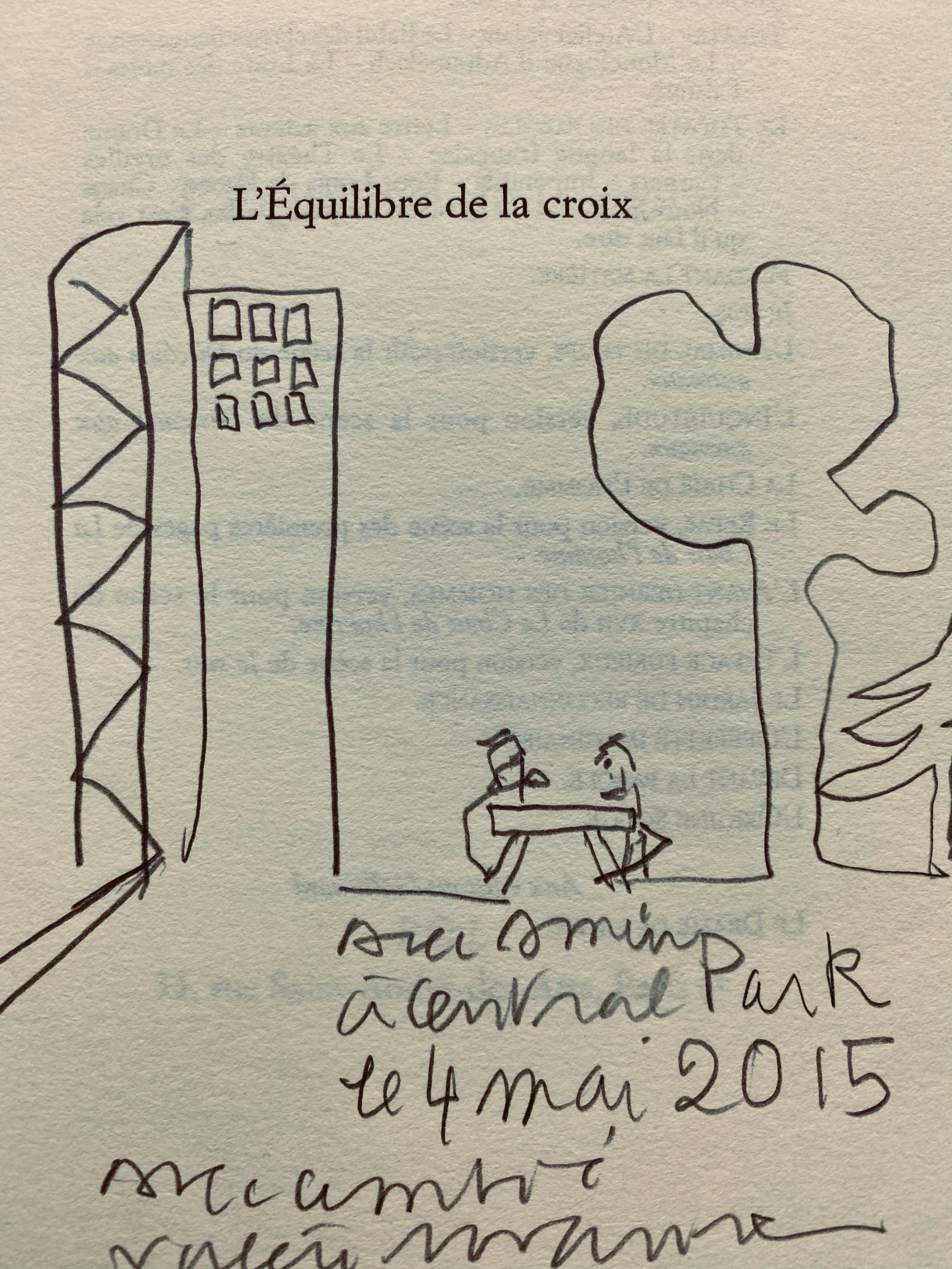

Avec amitié.

Valère Novarina, 8 avril 2015.